<システム>JIRA・CONFLUENCEを導入する

赤字企業から黒字企業への業績回復を目指すとき、社内業務の効率化は必須となります。

このページでは、そのために導入していると業務効率化に非常に役立つ「社内Wikiツール」と「社内PRJ管理ツール」について選定~導入までを説明しております。

実はこれらのツールは赤字から黒字へのV字回復の前から、たまたま機会がありこの会社でも導入していました。

当時は実は私が社内に仕事が無い状態だったので、社長から相談を受け何も考えずに入れたのですが、

いま考えると、これらのツールが導入されていなかった場合、社内の業務効率化の達成度合いもかなり違ったものになりうまく行かなかったのではないかと思っております。

ちなみに、社内WIKIといっても、人によってイメージするものが異なると思うので、

「社内の人間だけで利用できる、Wikipedia」

を想像していただければ、大枠はOKです。

結果論ですが、入れてみて感じたのは「業務の可視化レベルの飛躍的な向上」が、社内WIKIによって実現できました。

業務を言葉で説明して、ブラッシュアップしていくというプロセスの中で、

・業務遂行の可視化/正確性/速度の向上

・業務をブラックボックス化させないことで、後進や外部に仕事を振る

ことがかなり高いレベルで可能となりました。

この企業では、2016年当事、別の会社を吸収合併してちょうど半年ほど、組織数も2015年度と比べて倍、従業員数も倍になっていました。

では売上・利益も倍以上になったのか・・・?というと、なかなかそううまくはいっていませんでした。

どちらかというと従業員は労働時間も増えて、疲弊の色が漂っていました。

そこで従業員の仕事の中身を分析してみたところ、その中身が非常に問題のあるものでした。

その中身とは、確認のための仕事(=進捗確認、経緯の確認、そもそものルールの確認)に多くの時間がとられて、

本質的な仕事(=売上拡大施策、コスト削減施策、個人や部下の育成につながるような施策のPDCA)になかなか個人・組織の時間を振り分けられていないというものでした。

一例をあげると、例えば顧客にダイレクトメールを送りたいとします。

その際に、

・どの部署に許可を取ればいいのか?

・ダイレクトメールを送ってもよい顧客というのは誰に頼んで抽出すればよいのか?

・ダイレクトメールは誰に制作をお願いすればよいのか

のようなタスクをそれぞれ考える必要がありますが、そういったものがどこにも情報として明文化されていませんでした。

よって担当は知っていそうな人に聞いて、まず答えにたどり着くまでが一苦労という状態です。

そして答えにたどり着いて、いざ仕事を依頼したとしても、ある人はメールで、ある人は電話で、ある人はGoogleFormで、、、というように仕事の管理方法や連絡方法が当時はバラバラでした。

依頼した仕事が一元的に見ることができないので、常に自らが気を付けながらいろいろな部にお願いした仕事の進捗に気を配る必要がありました。

合併前は、お互いそれぞれ一つの拠点で数十名規模で商売をしていたので、「何かあったら近くの人に聞けばいい」という状態で、それでも問題なく回ってはいました。

ルールも手順も明文化されていなくても、そこまで問題が起きなかったという環境だったのです。

だが合併により環境が変わったに持っ変わらず、これまでと同じような仕事の仕方をしていた、、、これが問題が起きていた原因でした。

まずは、どんな状態が最低限実現したいかを考えてみました。

・シンプルに、何か施策を行いたいと思ったら、どこに何を相談すればよいのかがルールや方法が明確になっており、初めて行う人でもすぐにわかる状態が実現されている状態

・仕事の依頼も共通のフォーマットで依頼できる状態であり、各事業部に依頼した仕事がどこまで進んでいるのか、いちいち問い合わせをしなくてもすぐにわかる状態。

最低限実現させたいのは、この2つでした。

そこでPRJの目的として「社員が本質的な仕事に集中する環境を提供する」と定義し、前者を社内WIKI・後者は共通PRJ管理システムの導入で解決することにしたのです。

課題感とやりたいことが明確になったら、次にツールの選定を行います。

これはそんなに時間がかかりませんでした。

なぜなら、当時の新し物好きの社長さんが「これなんか、いいんじゃないか?」といって、ツールありきで、すでに心を固めていたからです。

ただ変なツールをいれても嫌なので、もちろん検証はきちんとしました。

社長さんが推薦したツールは、Atlassian社のクラウド版のJIRAとConfluenceという仕組みでした。

結果論ですが、これで大正解でした。

※詳しくはAtlassian社HPをご覧ください。

ただ私的には、目的であるプロジェクト管理・社内WIKIができればツールは何でもよいと思っています。

今回は、過去システム導入をしていた経験や会社の状況から、以下の3点が必ず必要と考えていました。

一点目はIDのシングルサインオン。シングルサインオンとはGmail・Facebook・YahooなどのメジャーどころのIDでそのままログインできる機能です。

この企業の場合、IDがGmailの法人アカウントを運用していたので、そのIDをそのまま利用できることを条件としていました。

なぜなら、アカウント管理がもし独自の場合、システム管理者に余計な運用負荷をかけてしまうからです。

またユーザーもパスワードを忘れて「なんだっけ?」となり、そのひと手間でツールを使う意欲が減退し使わなくなることもこれまでよく見てきました。

よって、これは譲れない必須条件と思っていました。

幸いにAtlassian社のクラウドシステムはこれをクリアーしていたので、まずはOK。

二点目・三点目は我々内部の話で、

・組織のTOP(この場合社長)がコミットしていること。

・様々な組織から特に手を動かせるレベルの若手社員にいくばくかのミッションをつけられる体制をつくれること

を置いていました。

なので、機能的なシステムの要件は一点目さえクリアーしていればなんでもよいと思っていました。

経験上日本の会社が作ったソフトは痒いところに手が届く半面、拡張性がよろしくないので、海外のソフトがよいかな~ぐらいは考えていましたが、それも必須ではありませんでした。

逆に二点目と三点目はすごく重要になり、これがないといくらシステムをいれてもプロジェクトは絶対に成功しません。

今回のプロジェクトは先に述べたように、各部署が組織あるいは個人単位でこれまでよいと思っていたやり方で行っている業務プロセスをある意味捨てて変更してもらうことになります。

なので、トップがコミットしないで「興味ないから勝手にやっておいて」ではダメなのです。

幸いに社長さん自らがツールを選んできてくれたので、これはOK。

ちなみに、一番最悪なのがこういう案件を事業企画とシステム主管部署が中心で進めることです。勢い「これ便利だからつかってください~」というスタンスになりがちで、だれも使わないシステムが出来上がります。

そしてトップのコミットを補完する関係にあるのが、様々な組織から若手社員が参画してくれること。

営業・企画・システムなど様々な部署から参加してくれると後々効いてきます。

これは例えばトップが変わったりすると、「このシステム使いづらいよね?」と言って、使わなくなることもよく見る光景でした。

そうならないために草の根的に各部に実際に実行プロセスを担ってくれる若手社員を、プロジェクトに参加してもらうのです。

ただ、今回は社長さんにもその話をしたのですが、若手の工数を使うことは社内説得の手間を考えると難しいということ。協力要請はNGとなりました。

なので、これはいったん我慢しPRJの状況に応じてゲリラ的に活動しようと決めました。

ただ若手社員を入れられなかったですが、体制としては社長がプロジェクトオーナー、当時同社で経営企画室の担当部長を務めていた私がプロジェクトリーダー、そして一番他事業からの仕事の依頼が多い制作部門のマネジャーを参加メンバーとしました。

これによりツールを入れるのが目的ではなく、仕事のプロセスを変える、そしてその先にある社内の全員が本質的な仕事に集中したい環境を作るということを強く社内にメッセージしました。

こんな形でプロジェクトはスタートしました。

ただし、最初にアカウントに正直ログインしても何をしたらいいのか、どこからいじったらよいのかさっぱりわかりません。

オンラインマニュアルでも読むか、、、と思ってオンラインマニュアルを読むと7~8割は英語です。

やりたいことが明確であったにも関わらず、そもそもツールをどう使ったらよいのか、何がこのツールでできるのかさっぱりわからない状況でした。

このままでは埒が明かないので、本を探して読んでみることにしました。

Amazonで見つけたこちらを購入

課題管理システム JIRA入門

とりあえずわからないところはあれ、通読してみました。

今考えるとちょっと触って訳が分からなくなり、ここで本を読んだことが非常に良かったと思います。

独特の言葉遣いである、”プロジェクト”や”スペース”(日常語なのですが、システムで使う言葉と通常の言葉とは若干異なります)の概念やそれ以外の語のつながりをなんとなく理解することができました。

ただし、私の頭の中で理解が進んでも皆に共有できなければ意味がありません。

そこでまずはこのアプリケーションがどんなものかを理解してもらうために、私の理解をConfluence上(社内WIKI)に作っていくことにしました。

なるべく文字情報と図を併用し簡単に理解できるよう心がけました。

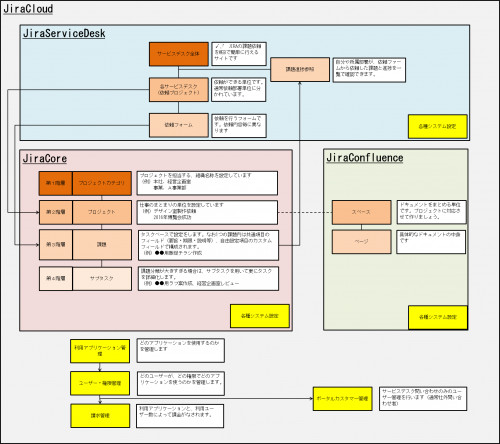

<当時自作した、AtlassianのJIRAとConfluenceの各アプリケーションの関連図>

このときに大切なことは、間違っていても書いている点がおかしくてもかまわないので、まずはガンガン作ってアップすること。

相手は社内の人間ですし、別にこれでお金を取っているわけではありません。

まずはざっくりと作ってみて、他に必要な情報があったらあとから追加していけば良いのです。

そんな感じで約1週間ほどで、骨格的な内容のWIKIが完成しました。

そして次に行ったのは、「JIRAの基本」ということで、社内で任意参加の勉強会を開催することでした。

全社にアナウンスしている以上、「鉄は熱いうちにうて」ではないですが、素早くアウトプットを皆に共有することで、社内の温度を上げていこうと思いました。

人に説明をすることで、自分でも内容を理解できますし、いろいろな観点から質問が来るので、自分の知らない箇所も明確になります。

こんな感じで、最初の1ヶ月は、WIKIを作る→勉強会をするを2~3回セットぐらいで行いました。

また、今回は特に構築専門のSIベンダーさんには入ってもらわずに、あくまでも社内リソースのみで進めました。

こういったツールは我々素人がやることで多少パフォーマンスが発揮できなくても、自社のリソース内で進めないと、あとあとえらい目にあうことが経験的にわかっていたからです。

このよう形で推進していきました。

そして私が勉強会などで広報をしながら、出来る限り現場の社員が使うように運用を始めて、半年ぐらいで数十の業務がJIRA上で管理され、今までエクセルなどで管理され未更新状態であったマニュアルなどがCONFLUENCE上に整理されるようになりました。

以下は移管した情報の一部です。

<JIRA(社内PRJ管理)>

・営業に使うWEBページやチラシなどの進行・納品物管理(制作部)

・開発依頼~本番リリースまでの案件管理(システム部)

・社内ITサポート依頼(システム部)

・新卒採用/中途採用の候補者の進捗管理(人事部)

・各種新規事業開発PRJ(経営企画室)

・大きな展示会向けのPRJ管理(動物病院通販事業部)

<CONFLUENCE:社内WIKI>

・給与支払・賞与支払全業務のマニュアル化(人事部)

・中途採用業務の母集団形成~候補者選定~選考業務のマニュアル化(人事部)

・ペットショップ通販事業部の販促業務及びその費用対効果の振り返りのマニュアル化(ペットショップ通販事業部)

・楽天・Yahoo・Amazonショップの定常運用業務のマニュアル化(ペットショップ通販事業部)